الضريرة المستنيرة

وُلِدَتْ سنة 1941 بقرية جمنة بالجنوب الغربي التونسي، كانت ثانية أخواتها، طفلة جميلة وذكية، تنعم بجميع حواسها، تجري وتقفز وتلهو في المنزل والحي مثل أندادها، أضفتْ الفرحة والبهجة على والديها وأخواتها وإخوتها وجيرانها. بلغت 6 سنوات من عمرها، أصابها مرضُ الرمد في عينيها، مرضٌ بسيطٌ لو عولج بسرعة لَشُفِيت منه تماما، لم يكن بالقرية طبيبٌ ولا ممرضٌ، كان أبوها غائبا بتونس العاصمة لظروف العمل، أشار الجيران على أمها بمعالجتها بـ”الدواء العربي” ويا ليتها ما استشارت ولا نفّذت، لكنها ومن فرط حبها لابنتها طبقت الوصفة التي تتمثل في ضمادة محشوّة، أصرّ المتطبّبون أن تبيت على عينيها ليلة كاملة، ضمادة فيها ما فيها ولا أريد ذكر ما فيها لهول ما فيها، نامت الملاك المبصرة بنت الست سنوات والضمادة على عينيها فأصبحت في الغد بنتا ضريرة لا تميّز بالنظر بين أمها وأختها ولا ترى من الدنيا إلا هالة من نور وبقيت على هذه الحالة طوال حياتها إلى اليوم.

رجع أبوها من السفر، عرف بالمصيبة فحملها فورا إلى تونس العاصمة وعرضها على الأطباء لكن لا علاج لما أفسده الجهل والتخلف والعادات البالية، عادت إلى حضن أمها الحنون ورضيت بما كتبه الله لها ولم تنقم على أمها ولا على المشعوذين الجهلة اللذين نصحوا أمها، فقدت البصر ولم تفقد البصيرة، كبرت على الرضا بالمكتوب والتسليم بقضاء الله، لم تشك لحظة في حب أمها وعاشت تحت جناح أرق وأجمل أم في الدنيا، غمرتها أمها بحب لا يوصف لكنها لم تميزها على إخوتها وأخواتها لكثرة ما لهذه الأم من حنان وعطف لو وزعناه على أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) لكفاهم جميعا، لم تستسلم لقدرها رغم إيمانها القوي بما كتبه الله لها، كانت تقوم بكل شؤون المنزل من طبخ وكنس وخياطة ورغم فقدان البصر كانت قادرة على إدخال الخيط في ثقب الإبرة بفضل حاسة اللمس المتطوّرة عادة عند المكفوفين أكثر من المبصرين، لا تكلّ ولا تملّ من خدمتنا ولا تمنّ علينا نحن إخوتها الصغار، كانت محترمة من القريب والجار لفطنتها وذكائها.

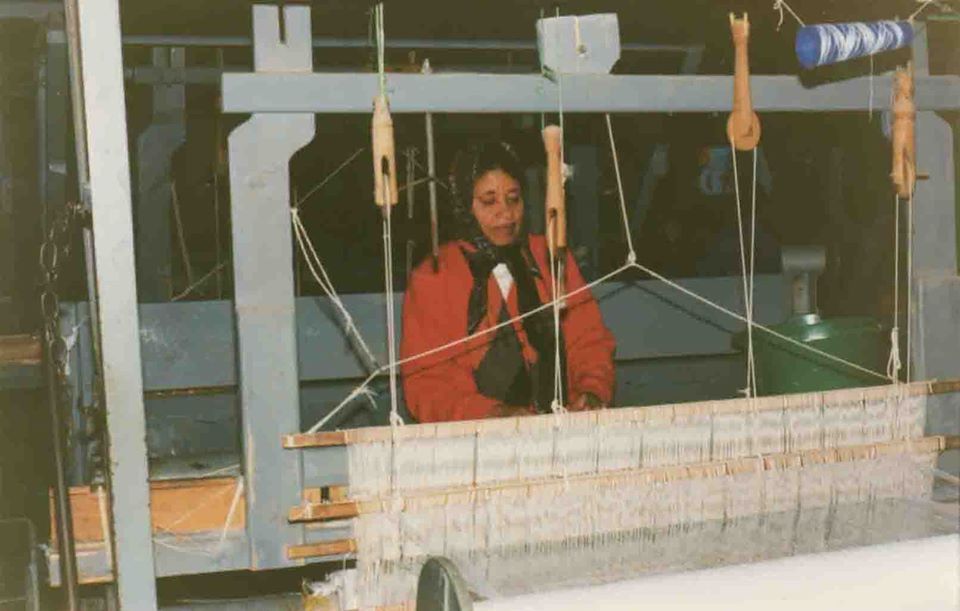

هذا العيش الكريم لم يُرض طموحها فالتحقت وهي في سن الثلاثين بمعهد “سيدي ثابت” للمكفوفين أين تدرّبت على حرفة النسيج وتعلمت القراءة بفضل طريقة “براي” أي بلمس الحروف البارزة على الورقة، بعد التخرج، استقرّت مع زميلاتها بمبيت معمل النسيج للمكفوفين بمدينة “سوسة” واشتغلت فيه سنوات تأكل من عرق جبينها، كانت تعمل ثمان ساعات في اليوم وتتقاضى أجرًا زهيدا يساوي 50 دينارًا في الشهر في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، يخصم مدير المعمل من أجرها 10 دنانير للأكل وعشرة أخرى للسكن، كانت راضية وقنوعة وسعيدة وفخورة بعملها الذي ضمن لها الاستقلالية والكرامة، كان أصحاب الخير يتبرعون لها ولزميلاتها بين الفَيْنة والأخرى ببعض المال، يمتاز شهر رمضان في المبيت بطابع خاص، تُنصب فيه موائد الرحمان من عند الرحمان، فواكه ورمان وعسل و”بنان” وأصناف أخرى من الطعام لذيذة من صُنع أهل سوسة الخيّرين، كان المشرفون المتطوعون يشاركونهن يوميا فطورهن ويعدّون لهن سحورهن.

في يوم من الأيام المفجعة اندلع حريق هائل في مخزن معملهن فاشتعل القطن الاصطناعي، المادة الأولية التي يصنعن منها المماسح (Les serpillières)، حريق من نوع خاص، لا تطفئه خراطيم المياه، يحترق القطن الاصطناعي ببطء شديد دون انقطاع، لم تستطع “الحماية المدنية” إطفاءه، كان مرقد البنات يقع بجوار المخزن المحترق، دام الحريق أياما والحماية المدنية حاضرة نهارا غائبة ليلا ومن “فرط حرصها” على سلامة المكفوفين فقد أوصتهم بتبليغها هاتفيا لو زاد اشتعال الحريق، كيف يتأتى لكفيف أن يراقب حريقا عجزت عن إطفائه مؤسسة مبصرة مختصة في الحرائق؟، ورغم ذلك راقبت الكفيفات الحريق بكل كفاءة، كان المخزن “قِبلتهم” في الليل وبخشوع المؤمن وقدسية الإيمان، كن خمسين بمائة أذن ينصتن بصمت رهيب لصوت احتراق القطن الاصطناعي دون غمضة عين طوال الليل، تعرفون أن الأعمى يتمتع بحاسة سمع مرهفة تفوق بكثير مثيلتها عند المبصر لأن مرونة مخه تحوّل وجهة الخلايا العصبية السليمة وغير المستعملة المكونة للمركز العصبي للإبصار وتوظفها وتستعملها لخدمة حاسة السمع، عندما يرتفع هذا الصوت المتربص بحياتهن، يهرعن إلى سماعة الهاتف الموجودة في ساحة المعمل ويُبلِّغن الحماية المدنية فتأتي سيارة الإطفاء لنجدتهن مؤقتا ثم يرجع العمال المبصرون إلى ديارهم تاركين البنات الكفيفات تحت رحمة قنبلة قد تنفجر فيهن في أي لحظة من الليل المظلم، ظلام تعوّدن عليه طوال حياتهن وحولنه بإيمانهن بالحياة إلى نور داخلي يضئ بصيرتهن لكن لم يتعودن على مجابهة نور الحريق الكيميائي المستمر الذي قد يقضي على حياتهن جميعا في غمضة عين إذا غلبهن النعاس دقيقة غفلة، لم تكن ظروف العيش في المعمل سيئة كما يتخيل المبصرون، كن معا يكوّنّ مجتمعا مغلقا على الخارج منفتحا على الداخل، يحتوي المعمل على مشغل فيه آلات للنسيج ومشرب يستقبلن فيه ضيوفهن ومطعما يتناولن فيه وجباتهن، تزوج بعضهن وبَنَينَ عائلات وأنجبن أطفالا كالزهور مبصرين لأن فقدان البصر ليس مرضا وراثيا في جل الحالات بل هو مرض مكتسب نتيجة سوء الظروف الصحية والمعيشية وناتج عن إهمال مجال الطب الوقائي عندنا في العالم العربي.

كنت أزورهن عند مروري بسوسة وكن يرحّبن بي بحفاوة كبيرة وكرم حاتمي، كانت بينهن ضريرة جميلة تمنيت الزواج منها، عيناها خُضْرٌ سليمتان لأن الخلل قد يكون في المركز العصبي للإبصار أو في العصب البصري الذي يربط العين بالمخ، قِوامها رشيق وفكرها متقد وكبرياؤها في السماء، كنت أحاول مجاملتها والتخفيف عنها بذكر عبقرية طه حسين الأعمى وكانت ترد علىّ بكل سخرية لاذعة قائلة: “طه حسين هو الشجرة التي حجبت الغابة، غابة معاناة العميان المصريين”. طه حسين يمثل حالة محظوظة ومعزولة ولا يحق لنا تعميمها لخصوصية ظروفها وملابساتها، وجد في طريقه جامعة الأزهر أين يعتمد التدريس على السمع فقط ثم احتضنته جامعة السريون، عشقته زوجة فرنسية متفهمة وأعانته في دراسته، عوضت عينيه وتفرغت لقراءة الكتب له وحده.”، لقد كنّ قنوعات بما يسّرت لهن الدولة التونسية من مؤسسات بما فيها من ايجابيات وسلبيات، كان همهن الوحيد هو ضمان مستقبلهن بعد التقاعد والتمتع بجراية شهرية بعد ما يبلغن الستين من العمر حين لا يقدرن على العمل ولا يجدن من يعيلهن في كِبرهن، ناضلن من أجل هذا المطلب، قمن بمظاهرات ومسيرات بتونس العاصمة أمام الوزارة الأولى وأمام قصر قرطاج للمطالبة بتحسين ظروف العمل وضمان جراية عند التقاعد، فرّقهن “البوليس” أمام الوزارة الأولى، استقبلهن ممثل الرئيس في القصر ووعدهن بتبليغ مطالبهن المشروعة لسيادة الرئيس، كن ينسّقن فيما بينهن في سوسة قبل السفر إلى التظاهر بتونس العاصمة ويلتقين في دار اتحاد المكفوفين بالعاصمة، حضرتُ مرة لممثلتين منهن يدافعن عن مطالبهن في منظمة رابطة حقوق الإنسان بتونس العاصمة، صفق لهن الحضور لفصاحتهن وشجاعتهن، بعد نضال مرير دام سنوات تحصلن على حق التمتع بجراية شهرية عند التقاعد لكن السلطات أغلقت المعمل لأسباب واهية ورجعت كل بنت إلى أهلها، كان أجر التقاعد يساوي مرتين أجرهن أثناء العمل، وفّر لهن نسبيا عيشا كريما وأغناهن على ذل السؤال وفقدان الاستقلال.

ملاحظة: الضريرة المستنيرة التي رويت لكم قصة حياتها باختصار والدمع الدافئ يترقرق في عينيّ من الحب والاحترام والإعجاب بمسيرتها النضالية هي أختي الشقيقة فاطمة كشكار. تعيش اليوم عند أخي الأصغر في قرية جمنة بالجنوب الغربي التونسي.

بقلم: محمد كشكار : دكتور في إبستمولوجيا تعليم البيولوجيا (La Didactique de la Biologie)